인문학으로 ‘힐링’한다고?

인문학 ‘위기 담론’을 비웃듯 몇 년 전부터 온 나라가 인문학 열풍으로 뜨겁다. 백화점, 방송, 학교, 도서관, 카페 등에 수많은 인문학 강좌가 개설된다. 인문학의 위기가 전(全) 지구적 추세임을

감안하면, 이처럼 신기한 일이 없다. 돈과 권력의 재생산에 하등

도움이 되지 않는 인문학에 도대체 왜 이렇게 많은 사람이 열광하는 것일까. 인문학이라는 이름 옆에는 자주 ‘힐링’이라는 단어가 따라붙는다. 우리는 스포츠도, 취미생활도, 여행도, 음식도,

인문학도 치유의 한 방편인 시대에 살고 있다. 입만 열면 습관적으로 힐링을 말하는 것은 이면에 그만큼 ‘환자’가 많다는 뜻이다. 이 시대가 수많은 사람의 정서를, 정신을, 생활을 일종의 공황 상태로 몰아가고 있고, 그리하여 수많은 사람이 ‘치유’를 필요로 하고 있는 것이다.

인문학은 이렇게 정신과 삶의 왜곡에 시달린 사람들에게 적지 않은 위로를 주는 것으로 흔히 기대된다. 가령 생존에 지친 이들에게 문학과 철학은 전혀 다른 별세계의 느낌을 가져다 줄 것이고, 경쟁에 지친 이들에게는 싸움판에서 벗어난 ‘피난처’로 다가올지도 모른다. 이 피난처에 수많은 정서적 ‘난민’이 몰리고 있는 것이다. 그러나 생각해보라. 우리 삶을 고통과 파행으로 몰고가는 사회의 동력이 만만치 않은 것이라면, 그것을 해결해줄 방법 역시 그리 간단할 리가 없다. 생존경쟁에 지친 사람들이 몇 줄의 시를 읽고, 몇 마디의 철학적 담론에 노출된다고 해서 문제가

해결된다면 세상살이란 얼마나 쉬운 일일까. 그럼에도 불구하고

수많은 인문학 강좌에서 사람들이 짧은 ‘위로’를 얻는다면 그것은 말 그대로 위로일 뿐이고, 그 위로가 거꾸로 현실의 뼈아픈 구조를 감추는 도구로 사용되기 때문에 문제는 더욱 심각해지는 것이다. 인문학 강좌에서 얻은 ‘힐링’이 진정한 치유가 아니라 문제의 일시적 ‘덮음’, ‘망각’을 향해 있다면, 이것은 인문학 정신과 정면으로 위배되는 것이다.

지난 5월 방영된 tvN

<어쩌다 어른>에서

최진기 강사가 오원

장승업의 <군마도>를

소개하며 자료 사진으로

잘못된 그림을 내보내

논란이 되었다.

지난 5월 방영된 tvN

<어쩌다 어른>에서

최진기 강사가 오원

장승업의 <군마도>를

소개하며 자료 사진으로

잘못된 그림을 내보내

논란이 되었다.

진정한 인문학은 답보다 ‘질문’을 향하는 것

인문학은 문제의 손쉬운 해결이 아니라 복잡한 ‘질문’을 향해 있다. 인문학은 당연한 것으로 보이는 모든 공리(axiom)를 근저에서 의심한다. 인문학은 겉으로 보기에 당연해 보이는 모든 것을 뒤흔듦으로써 오히려 ‘불안’을 조장한다. 매튜 아널드(Matthew Arnold)는 이런 의미에서 소위 ‘교양’을 “우리의 고정 관념과 습관에 신선하고 자유로운 생각의 흐름을 갖다 대는 것”이라고 주장했다. 인문학이, 교양이 우리의 고정관념을 당연한 것으로 받아들이지 않고 그것에 신선하고 자유로운 생각을 들이댈 때 어떤 일이 벌어질지를 생각해보라. 그것은 안정이 아니라 (일시적일지라도) 불안과 혼돈을 생산한다. 알랭 바디우(Alain Badiou)는 이런 의미에서 철학의 목표가 “젊은이들을 타락시키는 것”이며, 여기에서 타락시킨다는 것은 “기존의 의견에 대한 맹목적인 복종을 전적으로 거부할 가능성을 가르치는 것”이라고 했다. 인문학은 값싼 힐링이 아니라 근본적인 문제를 제기해 혼란을 불러 일으키고, 그 안에서 다시 근본적인 방향을 잡을 수 있도록 도와주는 것이다. 따라서 달콤한 인문학은 인문학이 아니다. 인문학은 근본적으로 ‘불편’한 것이다. 다들 당연하다고 생각하는 것에, ‘글쎄’ 혹은 ‘노’라고 말하는 것이 인문학이라면, 소위 인문학 강좌에 저렇게 많은 사람이 몰려들 리가 없다.

일부 대학교에서는

프라임사업 등 인문학

및 예술 관련 학과의

정원을 줄이는 방침을

발표해 학생들에게

혼란을 주었다.

일부 대학교에서는

프라임사업 등 인문학

및 예술 관련 학과의

정원을 줄이는 방침을

발표해 학생들에게

혼란을 주었다.

‘당의정 인문학’이 아닌, 인문학 위기의 현실을 직시하자

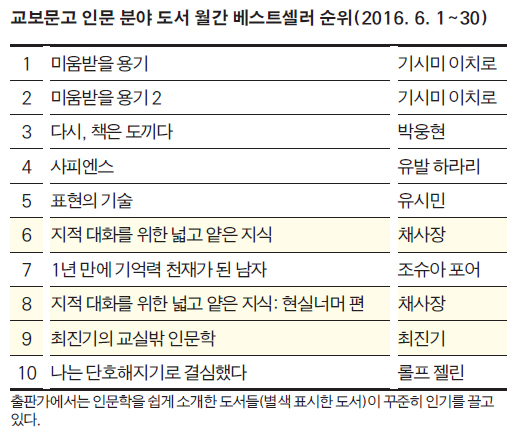

물론 모든 인문학 강좌에 이런 혐의를 둘 수는 없다. 그러나 달콤한 위로에 그치는 강좌가 있다면, 그것은 인문학이 아니라 인문학이라 포장된 상품에 지나지 않는다. 최근 일고 있는 인문학 열기는 많은 경우 이 상품화의 덫에 걸려 있다. 얼마 전 대입 논술강사로 이름을 날린 한 사람이 TV에 나와 엉터리 미술사 강의를 하다 크게 물의를 일으킨 적이 있다. 자기 전공도 아닌 영역에 소위

‘말발’로 달려들고, 그의 현란한 말발에 넘어가 엉터리 정보에 현혹되는 대중이 있는 한, 인문학은 계속 더 ‘본연’의 위기에 처하게 될 것이다. 우리 사회와 삶의 근저를 건드리면서 불편하기 짝이 없는 질문을 끝없이 쏟아놓는 인문학에 이렇게 많은 사람이

달려든다면 그것은 얼마나 복된 일일까. 장기적으로 우리 사회는 더욱 건강해지고 튼실해질 것이다. 인문학의 이름으로 포장된 ‘당의정(糖衣錠)’이 늘어나면 늘어날수록 진짜 인문학은 점점 더 고립되고 위기에 처한다. 구조적으로 보라. 프라임사업, 코어사업 등을 통해 드러난 교육부의 정책은 일관되게 인문학의 고사(枯死)를 향해 있다. 구조조정의 이름으로 대학의 인문학 관련학과 정원이 계속 줄어들고 있으며 심지어 폐과도 속출하고 있다. 실용성과 기능, 성과 중심의 사회가 인문학에 대해 관대할 리가 만무하다. 최근의 인문학 열풍을 우리가 ‘유령’이라고 이야기하는 것도 바로 이런 맥락에서다. 근원적인 질문이 없는 강좌에

인문학이란 이름을 붙이지 마라.

- 글 오민석

- 충남 공주 출생. 1990년 월간 <한길문학> 창간 기념 신인상에 시가 당선되며 등단. 1993년 <동아일보> 신춘문예에 문학평론이 당선되며 평론 활동 시작. 시집으로 <그리운 명륜여인숙> 등이 있음. 현재 단국대 영문학과 교수.

- 사진 tvN <어쩌다 어른> 영상 갈무리, 성신여대 과통폐합 반대 페이스북 페이지(www.facebook.com/savesswu), ‘경성대 무용학과 존속을 위한 기원제’ 영상(youtu.be/zQnyXOa-pts) 갈무리