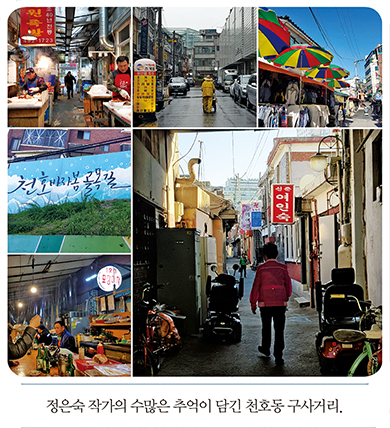

“우리 동네로 올래? 단골 대폿집이 있는데, 대포 한 잔 받아줄게.” 요즘 우리 동네로 사람들을 청하는 일이 부쩍 늘었다. 여기서 ‘우리 동네’란, 한강 동쪽의 끄트머리 서울과 경기도 사이에 들어앉은 변두리 강동구의 중심, 천호동이다. 사람들은 살면서 몇 번의 이사를 할까?! 인생의 우여곡절이 없었던 것인지, 난 그 부침이 많지 않았다. 일본에서 생활한 몇 년을 제외하고 요람에서 지금까지 강동구에 살고 있으며 그 안에서 몇번의 이사를 한 것이 내 이력의 전부이다. 예나 지금이나 나는 강동구의 읍내 같은 곳 천호동에 나와 놀고 있다. 달라진 점이 있다면 번화한 거리의 간판을 뒤로 하고 천호동 구사거리 뒷골목 허름한 대폿집으로 향하는 일이 잦아졌다는 것이다.

대포 한 잔 하러 간다

세대에 따라 ‘대폿집’이라는 말에 향수를 느끼기도 하고 낯설기도 할 것이다. 대폿집은 1980년대까지만 해도 도심의 뒷골목, 시장통, 동네 어귀에서 쉽게 찾아볼 수 있었다. 막걸리, 안주일절(체),왕대포 등의 메뉴를 유리창에 써놓곤 했다. ‘대포’(大匏)란 큰 바가지라는 의미이다. 큰 바가지, 즉 큰 술잔을 말하는데 큰 술잔으로 마실 수 있는 술로는 순한 막걸리가 적격이다. 그래서 사람들은 대폿집을 막걸리 집이라고 했고, ‘대포 한 잔 하자’는 말은 ‘막걸리 한 잔 하자’라는 뜻으로 통했다. 드럼통 테이블에 둘러앉아 막걸리를 한 잔 들이켜며 고단한 일상을 위로받았던 곳이 대폿집이다. 가난했지만 따스했던 어제의 대폿집을 동경한다. 그곳의순박한 흥취와 맛, 정겨움, 사람 냄새가 좋다.

5호선과 8호선이 교차하는 천호역 앞. 행인들 사이로 후배의 얼굴이 보인다. 천호동이 처음이라는 후배가 “변두리가 아니네. 그유명하다는 천호동을 이제 와보네” 하며 너스레를 떤다. “잘 왔어. 동네 구경하면서 대폿집에 가자고!!” 가난한 내가 호기있게 말한다.

천호동의 속살, 구사거리

대형마트 뒤쪽 골목길. 이곳은 구사거리로 향하는 길로, 일명 ‘감자탕 골목’이다. 지금 천호동 하면 주꾸미 골목, 김치찌개 골목 등이 떠오르지만 원래 감자탕 골목과 족발 골목이 유명했다. 감자탕 골목이라고 부르기에도 옹색해졌지만, 이 길을 아는 사람은 아직도 감자탕 골목을 찾는다. 이 골목의 원조라고 하는 ‘또순이네’. 이름처럼 똑 부러지는 ‘주인 아지매’의 감자탕에 ‘쐬주’를 마시며 인생의 쓴맛을 달랜다.

대형마트를 등지고 골목을 걸으면 이차선 도로가 나온다. 구사거리 길이다. ‘구’(舊)라는 단어가 붙어 있다는 것은 과거의 중심이었음을 뜻한다. 천호대교가 생기기 전, 광진교와 이어지는 이곳이 천호동의 중심이었다.

“이 도로를 사이에 두고 천호극장, 문화극장, 동서울극장, 이렇게 영화관이 세 곳이나 있었다고. 변두리 삼류극장에 재개봉관이었지만, 대단하지 않냐? 이곳이 강동구의 읍내 같은 곳이었다고.” 동시상영, 학생 관람 불가, 에로영화, 단체관람 등 푸른 시절의 추억만 남긴 채, 1999년 천호극장을 마지막으로 구사거리의 영화관은 사라졌다. ‘고삐리’ 시절 일탈의 장소이자 해방구였던 삼류극장의 풍경. 기억 저 끝으로 달려가보면 천호동은 내가 어른 흉내를 내며 성장해가던 공간이었다.

50여 년이 된 족발 골목은 여전히 사람들의 왕래가 잦다. 족발 골목 옆으로는 천호시장이다. 활기찼던 그때 그 시절을 상상하기 힘들 정도로 초라한 모습이지만 수많은 추억이 담긴 공간이기에 남아 있다는 사실만으로도 고마운 곳이다. 그러나 곧 ‘개발’이라는 이름으로 떠나보내야 할지 모른다. 박제된 기억으로 추억할날이 머지 않았다.

시장 안쪽에서 왼쪽으로 발을 돌리면 ‘청소년 출입 금지 구역’이라는 간판이 보인다. 천호동 423번지, 일명 ‘텍사스촌’이다. 청소년기, 천호동은 문화적 욕구를 충족시켜주는 번화한 공간이었고 세상의 문물을 받아들이는 앞선 공간이었다. 그러나 우물 안 개구리 시절을 지나 동네 밖의 사람들을 만나면서 천호동을 바라보는 외지인들의 다른 시선을 알게 되었다. 천호동의 그림자, 은밀한 그곳을 천호동과 동일시하고 있었다. 그 후, 나는 한동안 천호동 콤플렉스에 걸려 천호동이라는 이름을 입에 올리지 않았다.

우리 동네의 오아시스, 대폿집에서 한 잔!

청소년이 아닌 나는 ‘청소년 출입 금지 구역’ 간판을 지나 오른쪽주택가의 좁다란 골목으로 들어간다. 골목을 사이에 두고 마당없는 허름한 1, 2층 집들이 다닥다닥 붙어 있다. 그 사이에 교회도 보이고 점집과 여인숙도 보인다. 1960~80년대, ‘서울로 서울로’ 올라온 이방인들이 부대끼며 ‘서울 살이’를 해온 공간이다. 골목 끝에 맞닿은 뒷길. 이곳에 동네 사람들의 사랑방이며 오아시스인 대폿집이 있다. 3,000~1만 원 하는 안주 가격을 보고 후배가 놀란다. 우선 감자전을 시킨다. 후배는 큼지막하게 부쳐 나온안주의 인심과 맛에 두 번 놀란다. 가득 채운 막걸리 잔을 부딪친다. 세상의 갈증을 씻어내듯 한숨에 쭉 들이켠다. 그러자, 등지고앉은 동네 어른들의 신세타령이 들려오기 시작한다.

윗물이 맑은데/ 아랫물이 맑지 않다니/ 이건 아니지/ 이건 절대아니라고/ 거꾸로 뒤집어 보기도 하며/ 마구 흔들어 마시는/ 서민의 술

_ 함민복 시인의 <막걸리>

대폿집을 나가면서 계산하는 술값을 보고 후배가 세 번 놀란다. “자, 다음 대폿집은 ‘할매집’이다, 따라와.” 오늘도 천호동의 밤은깊어 간다.

- 글·사진 정은숙 먹을거리와 술, 사람, 그리고 뒷골목을 좋아하는 기행작가. 지은 책으로 <막걸리기행>, <음식이 있어 서울살이가 견딜 만했다> 등이 있다.