이달의 표지 작가 한영권

표지작 <쉼-숨>

열연강판에 우레탄 도색|80 × 65 × 35cm, 112 × 90 × 45cm|2009

열연강판에 우레탄 도색|80 × 65 × 35cm, 112 × 90 × 45cm|2009

1 <계(界)> 땅에 금을 긋고 콩을 놓음|가변 크기|2017

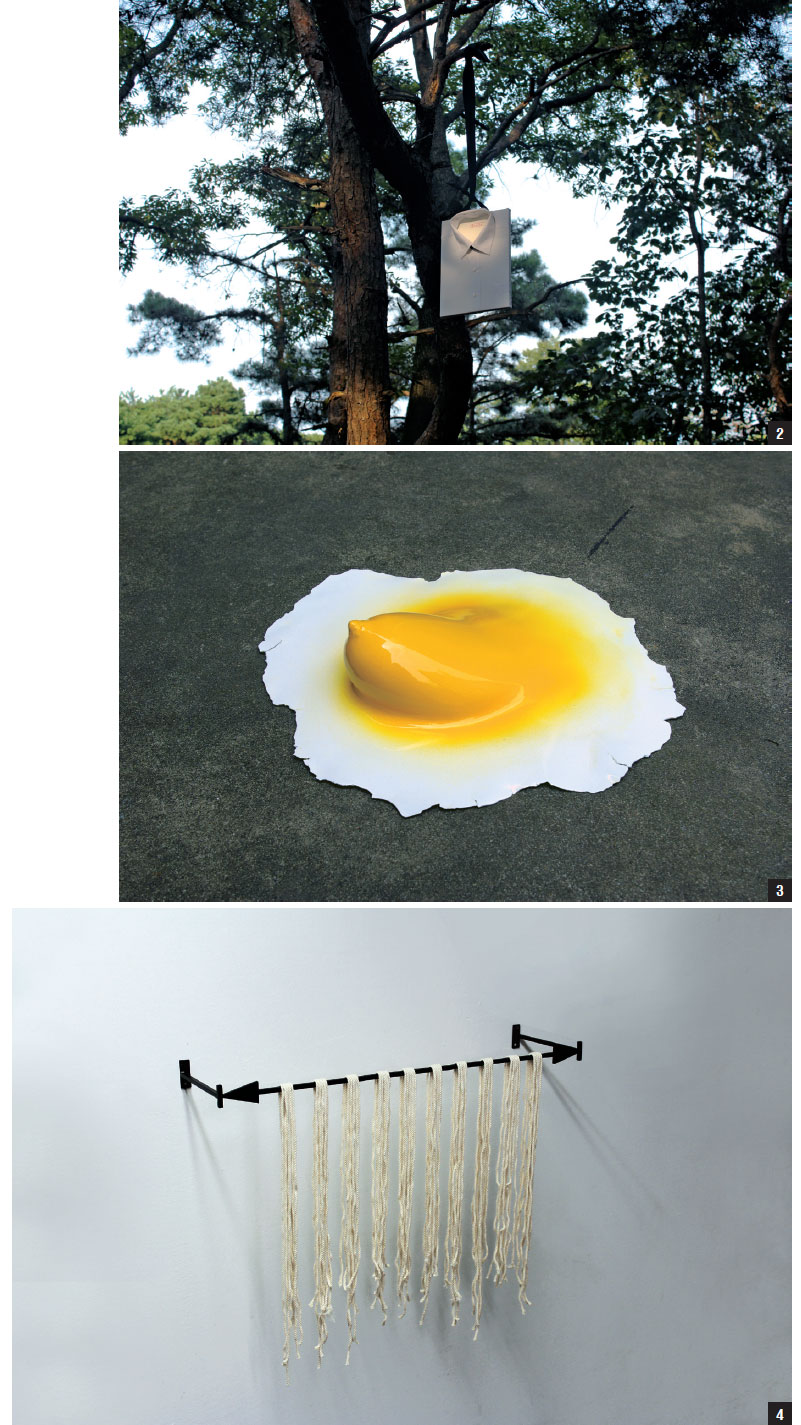

2 < 월경(越境)> 캔버스에 날인, 화이트 셔츠, 넥타이|120 × 24.5cm|2016

3 <Ticket6> 폴리머클레이에 아크릴 우레탄 도색|271 × 31 × 6cm|2008

4 <Dimension> 쇠봉에 우레탄 도색, 실|451 × 61 × 16cm|2017

3 <Ticket6> 폴리머클레이에 아크릴 우레탄 도색|271 × 31 × 6cm|2008

4 <Dimension> 쇠봉에 우레탄 도색, 실|451 × 61 × 16cm|2017

- 글 한영권

나는 사물이나 이미지 혹은 상태를 그동안 익숙했던 시각에서 벗어나 낯선 곳으로 옮기거나 낯선 대상들과 결합시키면서 발생되는 의미의 확장과 변형에 관심을 두고 작품을 제작하고 있다. 어떤 개체의 고유성 혹은 정체성을 하나의 통일된 개념으로 수긍하는 것이 무방한지 의구심이 들었고, 아무리 봐도 개체는 스스로 혼자 그러한 것이 아닌 것으로 보였기 때문이다.

대상은 하나의 모습으로만 있는 것이 아니고, 유일한 관점만을 허락하는 것도 아니다. 오늘의 나는 어제의 내가 아니고 내일의 나 또한 당연히 오늘의 내가 아니다. 그래서 고유성, 본질, 영원불변을 운운하는 처사는 최소한 내가 보는 시선에서는 허망한 작태에 불과했다. 있는 그대로가 아니라 그대로 있는 것이 아니라는 게 내겐 맞았다.

인간(人間)이라는 단어를 들여다봐도 사람(人)만을 지시하지 않고 사이(間) 또한 표방한다. 즉 사람과 사람 사이, 그 틈에 비집고 있는 어떤 형국, 어찌 보면 사람일 수도 사람이 아닐 수도 있는 경계 등 인간이라는 단어만 봐도 그것이 내포하는 구조가 단일하지 않다. 그래서 내 오지랖은 대상과 인접해 있거나 짝이 없는 이웃을 수배해서 인연을 맺어주려 하는데, 그 중매의 대가는 불편(不偏)이다. 불편. 어느 쪽으로도 치우침이 없고 이쪽도 저쪽도 아닌, 이것일 수도 저것일 수도 있는 그 거시기….

표지 작품 <쉼-숨>은 2009년 연희문학창작촌 개관에 맞춰 제작한 문장부호와 벤치를 결합한 작품이다. 돌이켜보니 그때 나는 “글에도 쉬다 가라는 쉼표가 있는데, 살펴보니 마음과 육신을 내려놓고 숨 한 번 고르라는 지시는 내 일상과 거리에선 찾을 수가 없었다. 아니 그 지시가 너무 작아서 혹은 쉽게 흩어져서 그 서비스를 놓치고 지나쳤는지도 모르겠다. 해서 숨어 있는 듯, 글자에 작게 기대고 있는 쉼표를 문장에서 빌려와 눈에 밟히는 색깔과 도망갈 수 없는 무게로 조형을 구사하여 나와 다른 누구든 마음과 육신을 달래는 서비스를 공유하고자 한다”라는 작가의 변을 늘어놨다. 지금도 그런가?

대상은 하나의 모습으로만 있는 것이 아니고, 유일한 관점만을 허락하는 것도 아니다. 오늘의 나는 어제의 내가 아니고 내일의 나 또한 당연히 오늘의 내가 아니다. 그래서 고유성, 본질, 영원불변을 운운하는 처사는 최소한 내가 보는 시선에서는 허망한 작태에 불과했다. 있는 그대로가 아니라 그대로 있는 것이 아니라는 게 내겐 맞았다.

인간(人間)이라는 단어를 들여다봐도 사람(人)만을 지시하지 않고 사이(間) 또한 표방한다. 즉 사람과 사람 사이, 그 틈에 비집고 있는 어떤 형국, 어찌 보면 사람일 수도 사람이 아닐 수도 있는 경계 등 인간이라는 단어만 봐도 그것이 내포하는 구조가 단일하지 않다. 그래서 내 오지랖은 대상과 인접해 있거나 짝이 없는 이웃을 수배해서 인연을 맺어주려 하는데, 그 중매의 대가는 불편(不偏)이다. 불편. 어느 쪽으로도 치우침이 없고 이쪽도 저쪽도 아닌, 이것일 수도 저것일 수도 있는 그 거시기….

표지 작품 <쉼-숨>은 2009년 연희문학창작촌 개관에 맞춰 제작한 문장부호와 벤치를 결합한 작품이다. 돌이켜보니 그때 나는 “글에도 쉬다 가라는 쉼표가 있는데, 살펴보니 마음과 육신을 내려놓고 숨 한 번 고르라는 지시는 내 일상과 거리에선 찾을 수가 없었다. 아니 그 지시가 너무 작아서 혹은 쉽게 흩어져서 그 서비스를 놓치고 지나쳤는지도 모르겠다. 해서 숨어 있는 듯, 글자에 작게 기대고 있는 쉼표를 문장에서 빌려와 눈에 밟히는 색깔과 도망갈 수 없는 무게로 조형을 구사하여 나와 다른 누구든 마음과 육신을 달래는 서비스를 공유하고자 한다”라는 작가의 변을 늘어놨다. 지금도 그런가?