이 프로젝트를 시작한 Candy Chang은 TED 강연에서 다음과 같이 말했다. “우리가 같은 공공장소를 공유한다고 할지라도, 모든 이웃과 마주치지는 않기에 수많은 지혜를 함께 나누지 못한다.” 이제껏 거리는 통상적으로 출발지와 도착지를 잇는다는 목적에서 크게

벗어나지 않았다. 그저 이동을 위한 공간일 뿐이었기 때문에, 사람과의 대면은 ‘만남의 장소’라는 특수한 공간을 제외하고 발생하는 일은 거의 없었으며 이 또한 일시적이었다. 그러나 이 프로젝트는

버려진 거리를 지나던 평범한 사람들이 자신을 스스로 기록했다는

점에서 큰 의미가 있다.

거리뿐만 아니라 공항과 기차역 등과 같은 공간 또한 양극의 목적지를 더욱 빠르게 연결하려는 방향으로 발달한다. 이와 같은 경향은 이동성(Mobility)이 함축하는 사회·문화적 테제(these)에 대해

고민하는 단초가 되었다. 조금 더 빨리, 더 멀리 나아가기 위한 인간의 욕구로 시간이 단축되면서 공간은 개별성과 아우라를 상실한 채 부유하고 있다. 이 공간을 마크 오제(Marc Aug´e)는 ‘비장소’(Non-place)라고 했다. 관계성, 역사성, 정체성을 띤 공간을 장소라 일컫는다면, 비장소는 그렇지 않은 공간을 말한다. 그러나 공간은 사람의 관점과 시각에 따라 변화하기 마련이므로, 특정 공간이

절대적인 장소나 비장소의 범주에 속한다고 볼 수 없다. 미화원에게

거리는 일터이며, 아이들에게 거리는 놀이터인 것과 같다. 이는 우리가 지금 ‘문화 이동성’(Cultural Mobilities)에 주목하는 이유이기도 하다. 우리는 공간 자체로서의 의미를 살피는 것이 아닌, 공간의

이용자가 자율적으로 의미를 생성하는 과정에 초점을 두고자 한다.

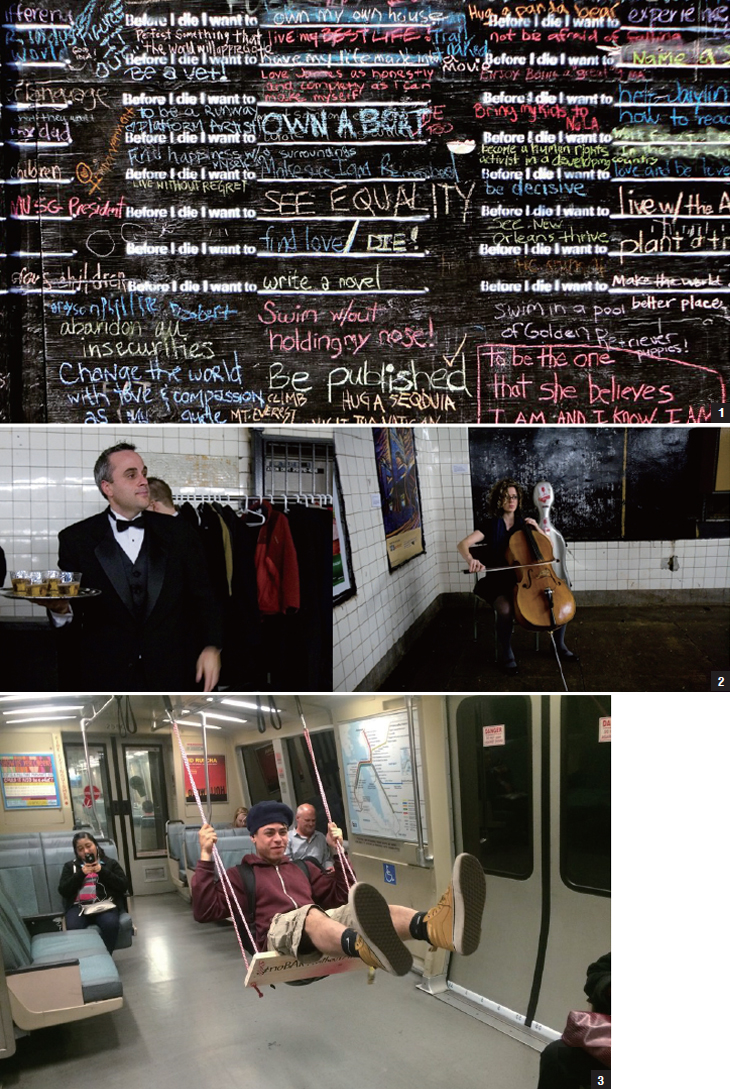

1 빼곡하게 적힌 <Before I die, I want to...> 프로젝트 칠판.

1 빼곡하게 적힌 <Before I die, I want to...> 프로젝트 칠판.

출처_ http://beforeidie.city

2 <Subway Art Gallery Opening> 프로젝트.

출처_ http://improveverywhere.com

3 SF 아티스트인 프랭크스는 샌프란시스코의 한 바트에 그네를 설치해 승객이 이용할 수 있도록 했다.

출처_ www.hunterfranks.com

지하철이라는 텍스트와 읽기, 쓰기의 민주적 유희

현대사회를 시각화하는 수많은 영상콘텐츠에서 행인은 대부분 흐릿한 형체로 등장한다. 지하철 플랫폼에서도 이들은 서로가 서로의

배경이 되며, 사람과 직접적으로 대면하는 일은 거의 없다. 길을 묻는 경우를 제외하면 대체로 성추행, 흡연 등 부정적인 이유일 것이나, 최근에는 스마트폰 앱으로 쉽게 길을 찾을 수 있고 부정적인 이유의 시정을 위해 당사자에게 말을 걸기보다는 신고센터에 문자메시지를 보낸다. 불가피한 소통은 침묵 속에서 글자 또는 비언어적인 눈짓이나 몸짓에 의한다. 지하철의 행인에게 지하철이 이동하는

각 지역은 점과 선에 의해 도식화된 모습으로 인식되며, 열차의 현황을 알리는 전광판, 교통카드의 리더기, 표지판 등의 다양한 표식으로 경험된다. 이와 같은 표식은 방향을 안내하거나 지시할 뿐, 어떠한 이야기도 함축하지 않는다. 그래서 대개 지하철이라는 텍스트는 이동을 위한 목적 자체로서 의미를 띤다.

그러나 이 같은 공간의 의미는 어느 날 혜성처럼 등장한 한 이색적인 사물로 변하기도 한다. SF 아티스트인 프랭크스(Franks)는 미국 샌프란시스코의 한 바트(Bart), 다시 말해 지하철 내부에 그네를 설치하여 승객이 이용할 수 있게 하면서 “많은 시민들과 예술가들이 바트를 목적지까지 타고 가는 수단이 아닌 또 다른 새로운 것으로 보길 바란다”고 했다. 단순히 이동을 목적으로 하는 교통수단일 뿐이었던 바트는 그네의 등장으로 놀이공간으로서 그 의미를 확장했다. 이 프로젝트는 이색적인 이벤트를 통해 공간의 틀을 깸으로써 일상적인 공간의 텍스트를 새로이 읽어낼 수 있는 기회를 제공한 사례다.

이제, 지하철에서 내린다. 쟁반을 든 안내원이 샴페인을 권하며 겉옷을 맡길 것인지 묻는다. 관람객은 천천히 걸으며 첼로 연주를 듣고, 벽면에 부착된 작품을 감상한다. 흔히 볼 수 있는 전시회의 풍경이다. 이 전시회는 지하철 플랫폼에서 열렸다. 플랫폼의 벽면에 부착되어 있던 공중전화기는 교통 당국에 의해 제작된 <Telephone Line>이라는 제목의 작품이 되었다. <Black Metel Slam Gate with Panic Bar>라는 제목을 단 유지관리책임자의 작품은 원래 비상탈출로를 막아두기 위해 설치한 안전문이었다. 각 작품의 옆에는 태그가 있어 관람객의 이해를 도왔다. 익히 알고 있듯 공중전화기는 통신을 위한 목적으로 설치된 것이지만, <Telephone Line>은 공중전화기가 전 세계로의 접촉과 동시에 물리적 이동을 위한 통신 중단의 가능성을 내포한다는 점을 환기시킨다. <Black Metel Slam Gate with Panic Bar>는 일반적인 상황에서 ‘벽’에 지나지 않지만, 이와 동시에 보행을 통제하기 위한 목적도 있다는 점을 관람객에게 알린다. 이는 뉴욕의 코미디집단인 ‘Improv everywhere’가 2009년에 진행한 <Subway Art Gallery Opening> 프로젝트이다.

이 프로젝트는 전시장을 재매개함으로써 지하철이라는 텍스트를 다시 읽어내려 시도한 것이었다. 기실 공중전화기와 안전문은 비상 상황이 발생하는 등의 이유로 누군가의 필요에 의한 경우가 아니면 그저 의식화되지 않은 구조물에 지나지 않는다. 그러나 이와 같은 전시는 익숙하기 때문에 지나칠 수 있었던 대상을 재발견하게 한다. 전시가 끝나고, 2014년에는 지하철 플랫폼에 찜질방이 들어섰다. 수건으로 몸을 가린 사람들이 의자에 몸을 기대어 앉았다. 프로젝트 요원은 사람들에게 레몬과 박하가 담긴 물을 권하고, 돌 마사지 서비스도 제공했다. <The Subway Spa> 프로젝트의 내용이다. ‘Improv everywhere’는 공공장소에서 다양한 이벤트를 펼치면서 공간을 창의적으로 해석하고 해체하며, 재해석한다. 이렇듯 비장소의 공간은 하나의 규정된 장소의 의미가 아닌, 그곳을 이용하는 사람들에 의해 다양한 장소의 옷을 입고 벗는다.

1 <The Subway Spa> 프로젝트.

1 <The Subway Spa> 프로젝트.

출처_ http://improveverywhere.com (사진_ Arin Sang-urai)

2 인권선언을 기록하는 타일이 부착된 프랑스 콩코드역.

출처_ www.wikipedia.fr

3 마린보이의 공연 <고물수레>.

4 극단 KTO의 공연 <순례자들>.

문화 이동성의 두 가지 방향

다른 한편, 많은 학자들 사이에서 비장소의 공간으로 회자되는 공항과 기차역 등이 예외적으로 전통적인 장소성을 띠는 사례도 있다. 이를테면 러시아의 모스크바는 지하철 역사를 박물관화하려는 노력을 지속적으로 보인다. “모스크바에서 가장 가까운 박물관은 지하철역”이라는 말이 있듯, 모스크바의 지하철역은 각 지역의 역사와 유명인사 등의 모습을 반영했다. 가령 플로샤디 레볼류치(Ploshchad’ Revolyutsii)역은 ‘혁명광장’이라는 역명의 뜻을 표현하듯, 사회주의 혁명을 이끈 인물들의 동상이 전시되어 있다. 도스토옙스카야(Dostoyevskaya)역은 <죄와 벌>의 작가인 도스토옙스키(Dostoevskii)를 기념하여 지어진 이름으로, <죄와 벌>의 인물이 역사 내부에 벽화로 그려져 있다. 프랑스의 300여 개가 넘는 지하철역 또한 지역과 관련된 콘텐츠로 장식하는 경우가 많다. 특히 콩코드(Concorde)역의 벽면에는 인권선언(De´claration des droits de I’homme et du citoyen)을 기록하는 타일이 부착되어 있다.

이와 같은 노력은 지하철역이 지역의 문화를 대표하는 공간으로서 기능할 수 있도록 하는 데 한몫을 한다. 예를 들어 지역의 지리적 특성을 가리키는 ‘4.19민주묘지역’의 역명을 ‘시민혁명역’으로 변경한다거나, ‘정릉역’을 조선을 건국한 태조의 비인 신덕왕후에 관한 이야기로 채우는 일은 지역의 역사성을 드러내는 작업이 될 수 있다. 지하철역과 지역의 역사성을 연계함으로써 지하철역이 문화공간으로서의 위상을 띠고, 크게는 지역에 대한 자긍심을 불러일으키는 것이다. 이를 두고 우리는 ‘문화적 이동’이라 부른다. 향유 가능한 문화자본을 이동경로의 도처에 두는 것은 분명 중요한 작업이지만, 이는 향유자의 개입과 상관없는 문화자본 자체에 집중하는 것으로 그 지역을 오가는 행인의 관계와 그들에게서 공간의 의미를 파악하는 데는 한계가 있다. 이 글에서 지하철역이라는 공간 자체를 문화자본으로 가득 메우려는 노력보다 소소한 창의적 활동, 즉 ‘문화의 이동’에 주목한 이유가 바로 이 지점에 있다.

창의적 활동은 오늘날 현대의 논리가 만든 수많은 비장소를 창조적으로 재해석한다. 수레를 끄는 노인의 모습으로(마린보이 <고물수레>), 때로는 빌딩숲 앞 어깨를 늘어트린 직장인의 모습으로(극단KTO <순례자들>). 노인이 수레를 끌고 걷는 거리에 화려한 도시 이면의 모습이, 직장인이 비좁게 걸터앉은 철제의자에 현대인의 피로가 묻는다. 거리의 행인은 노인의 수레에 박스를, 순례자의 어깨에 손을 얹는다. 그렇게 행인은 예술을 통해 일상공간의 무대에 등장하고, 그 무대에는 다시 수레를 끄는 현실의 노인과 어깨를 늘어트린 현실의 직장인이 오른다. 칠판과 투박한 문구, 그네, 전시회에서나 볼 법한 태그, 레몬과 박하가 담긴 물, 수레를 끄는 노인, 빌딩숲 앞 직장인에 행인이 개입하면서 공간은 놀이터로, 전시장으로, 때로는 찜질방으로 변화하고, 나아가 수많은 사람의 이야기가 담긴다.

한 연구자가 언급한 바 있듯, 대중들은 지하철을 이용하는 것 외에 지하철을 공간적으로 체험하고 그 와중에 세속적으로 사유한다. 행인은 공간을 가로지르는 기호를 타고 각종 영화와 드라마, 웹툰, 악동뮤지션의 <지하철에서>와 왁스의 <지하철을 타고> 등의 노래에 등장한다. 앞에서 언급한 <Before I die, I want to...> 프로젝트는 해적이 되고 싶은, 그녀와의 만남을 염원하는, 삶을 고뇌하는 누군가의 내면에 숨겨두었던 오늘의 역사를 거리에 기록하여 침묵 속의 행인을 수면 위로 드러냈다는 점에서 의의가 있다. 이제 우리는 지역의 문화적 요소를 접할 수 있는 ‘문화적 이동’을 바탕으로, 행인의 다양한 시선을 공유하는 ‘문화의 이동’을 실현하고자 한다. 이러한 ‘문화 이동성’ 작업은 공간의 심층 논리를 파악하기 위한 인류학적 행위이며, 우리가 살아가는 세계와 그 속의 여러 행인을 새로이 발견할 수 있는 계기를 마련하는 일이다. 이로써 예술로 더 새롭고 문화로 다 즐거운 도시, 서울을 만들어가고자 한다.

참고 자료

<모빌리티> 존 어리(2014), 아카넷.

김성도(2005). 세계화 시대, 인류문화의 향방: 프랑스 인류학자 마크 오제와 김성도 교수의 대담. 문학과 사회, 통권70호.

이상봉(2017). 모빌리티의 공간정치학: 장소의 재인식과 사회관계의 재구성. 대한정치학회보, 25집 1호.

전규찬(2008). 공적공간 서울지하철의 문화정치적 읽기. 한국방송학회 세미나 및 보고서.

정헌목(2013). 전통적인 장소의 변화와 “비장소(non-place)”의 등장: 마크 오제의 논의와 적용사례들을 중심으로. 비교문화연구 19권 1호.

조명래(2015). 모빌리티의 공간(성)과 모바일 어버니즘. 서울도시연구, 16권 4호.

“Before I die I want to ...”, Ted(Candy Chang), 2012년 7월

.

“SF 아티스트, 바트 안에 허가받지 않은 그네 설치”, 한국일보, 2016년 9월 7일.

“[세상교과서] 가장 가까운 박물관, 모스크바 지하철”, YTN, 2015년 10월 3일.

“프랑스 문화가산책: 파리의 지하철(Les métros de Paris)”, 주오이시디대한민국대표부 홈페이지, 2016년 10월 21일.

- 글 류지민_ 서울문화재단 정책연구팀 연구스태프. 한국외국어대 문화콘텐츠학과 박사 수료. 공저로 <문화연구와 문화콘텐츠>가 있다.